您的购物车是空的,快去添加商品吧

OK的家长们:

你们好!我是贾云海!

见字问好!

最近,让各位家长最挂心的,大概就是孩子什么时候开学了吧。

在这个一再延长的假期里,“鸡飞狗跳”的亲子辅导互动,让不少家长濒临崩溃,纷纷跟我留言互动说,熊娃们到底什么时候开学啊?再不开学家长就疯了!

可是,让家长原地崩溃的学习百态,开学后,真的就好了吗?

今天呢,我就和各位家长一起来复盘一下这个假期。

PART 1

在家无心学习,坐进教室也未必努力

疫情遭遇下,假期延长的每一天,都无一例外成为了家长和孩子盼望开学的一天。

对于不少孩子来说,一提学习,就“等两天吧,过两天开学了再全身心好好学”;一提作业,就拖延,“再等等吧,说不定开学了就不用写了”。

当然了,不少家长对无心学习的熊孩子也一筹莫展,全盼着,等开学了,把孩子塞到学校就好了。

显然,因为开学时间不确定,在学与不学中拉锯,成为了不少孩子的常态;在是否允许孩子偶尔放纵中纠结,也成为不少家长的心理战。

于是,家长喊着开学了就好了,孩子喊着等开学吧!

那么,这时候,一个核心问题——你和你的孩子为什么如此期待开学呢?

家长敢不敢回答自己这个问题:你为什么盼开学?有没有心安理得地把孩子交给老师,眼不见心不烦的小心思?

孩子敢不敢回答自己这个问题:你为什么盼开学?会不会是当下心安理得地不学习的完美借口?

当然,还有一个关键问题,就是家长总觉得孩子没有心思学习,可孩子自己从来不觉得!为什么呢?因为孩子原本就是这样的啊。

所以,扪心自问,作为家长,必须接受的一个事实是:

放在左手里的烫山芋,不会因为捯到右手,就不烫了。

在家无心学习的孩子,不会因为坐进教室,就努力了。

PART 2

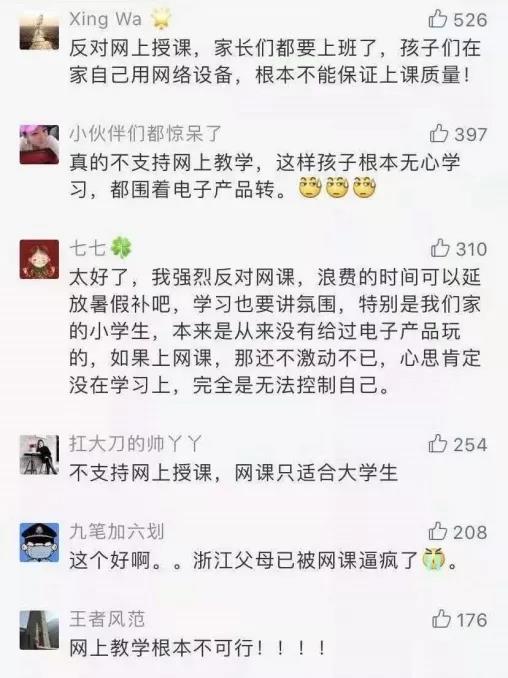

质疑线上学习,不等于线下保障效果

当然了,如此长的假期,隔着屏幕学习,没有老师面对面的监管,就算家长能理性督促孩子,也难免会陷入不踏实的心理中。像是孩子的知识点是否掌握得扎实?上课是不是专注,有没有疏漏?学习效果怎么样?这都让家长不得不担忧。

可是,同样的,开学又是否是消除这种不踏实的良药呢?

我们先来分析这样一个事实。

虽然在家学习,一来,没有统一的集体学习氛围,确实存在着客观困难;二来,把孩子交给线上课堂,孩子们拥有很高的自由度。他们可以按照自己的意愿决定听还是不听,遇到看不懂、听不明白的问题,自己决定说还是不说,想放弃就可以放弃。

但反过来,平时呢?孩子无论在学校还是在线下辅导班,孩子学不学,学到什么程度,也还是全在孩子自己的状态;孩子课堂上吃不饱和吃不消,也全靠自己来提出问题。

显然,孩子的学习效果问题,不是在家学习的客观困难造成的,而是和平时在校学习一样,安不安心学全在孩子自己。

PART 3

人与内容的匹配是良方

不过,这也并不意味着,对于那些想亲力亲为陪读,没有那个能力;想索性放开手,没有那个胆;想靠孩子自觉,又没那个命的家长来说,就真的束手无策了!

先来看看身边的孩子,为什么喜欢打游戏,因为升级打怪让他沉迷;为什么喜欢刷抖音、逛b站,因为轻松易接受,还有新鲜八卦。显然吸引孩子最根本的一点,是轻松娱乐之余,还能有点儿探险、猎奇。

那么,学习这件事儿,本身就是满足孩子未知的,从内容设置上吸引孩子势必也可以。

也就是说,对于不想上网课的孩子们来说,很可能往往不是课的问题,也不是孩子的问题,而是人与内容的匹配出现了问题。

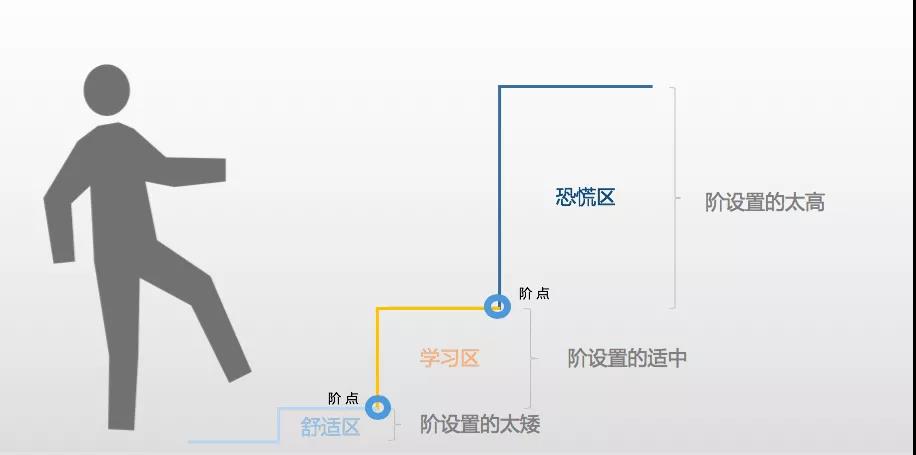

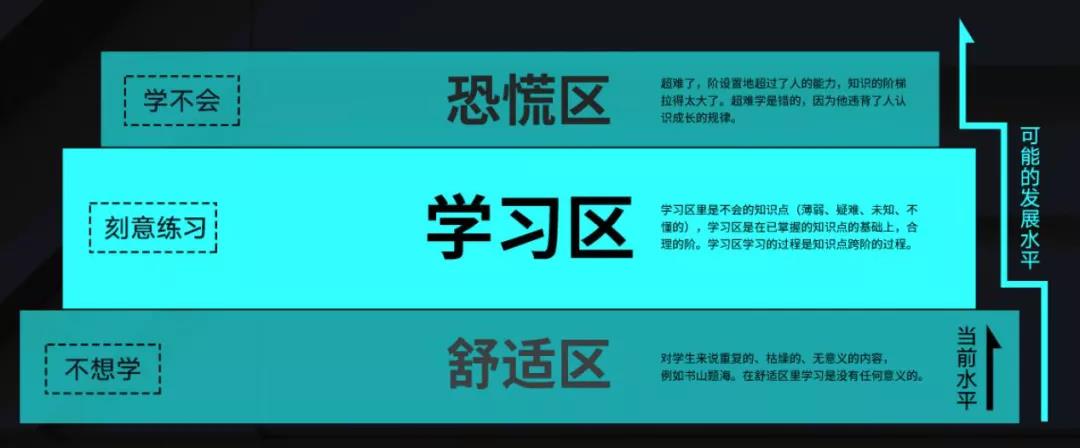

关于这一点呢,在我前面的来信中(《拐点将至,这个点为什么这么重要?》),我跟各位家长提到过“阶”的概念,是说什么呢?在孩子们所学的知识点中,是客观存在难易差别的,从一个知识点到另一个知识点的跃迁是需要孩子们完成能力的“跨阶”的。

一个很简单的道理,就像人走楼梯一样,如果这个“阶”设置的太高,人在走的过程中,身体势必会吃不消,一崴一咧,失去平衡;如果“阶”设置的太矮,势必会不停地重复小步迭代,白白增加消耗。

人与课程内容的不匹配说的就是这个意思,内容设置的太简单,孩子就会觉得空洞无聊;设置的太难,孩子就觉得没有成就感,都会造成孩子不想学、厌学。

因而,只有让孩子在自己的学习区当中,学与孩子匹配的、跳一跳能够得着的内容,才能让孩子真正投入到学习当中去。

那么,对于那些学网课没效果的孩子来说,也是这个道理。

如果孩子学习的内容一直处于简单重复练习当中,或者内容太难消化不了的状态中,孩子的学习效果势必会大打折扣。

当然了,讲到这里,不少家长肯定心生疑问,对于家长来说,辅导孩子就像赤手空拳上战场,到底要怎样去保障匹配的内容,即便有了适合的内容,又要如何去衡量孩子的学习效果呢?

PART 4

先进的学习工具,是效果保障

那么,接下来,我们就来聊一聊,家长到底该怎么做呢?

进入学习区,有一个通用原则,就是85%+15%,85%是孩子熟悉的内容,15%是孩子陌生的内容,让孩子在已知的基础上主动去探索未知。前面提到孩子爱打游戏,其实就是这个道理,所以让人玩儿的忘乎所以。

说到这儿,家长肯定觉得这是为难自己,学习又不是倒水,拿个量杯,冷热一掺就行。

家长怎么可能知道,哪儿是孩子熟悉的?哪儿是孩子陌生的?

事实上,这个问题我经常会说到,在上一封来信(《疫情之后,孩子学习会有哪些大变化?》)中也聊到过,大数据正在离孩子们的学习越来越近。

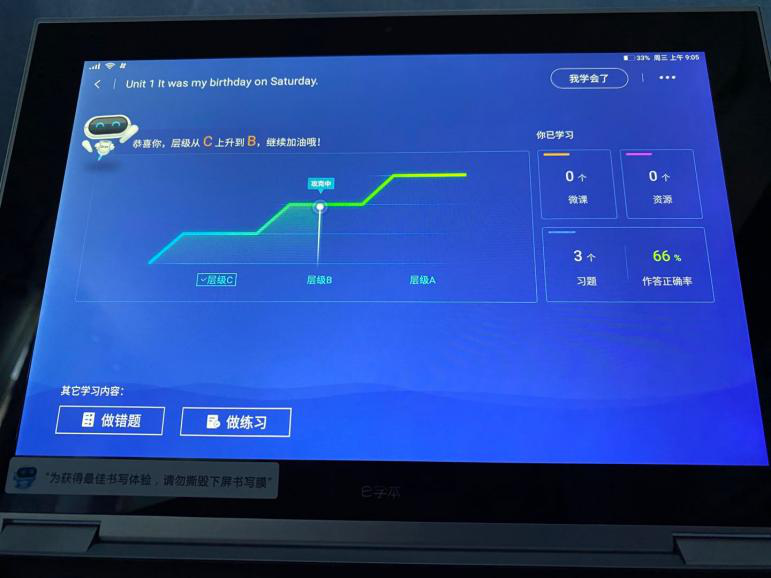

作为家长首先要理解的是,在今天这种技术背景下,其实是能够根据孩子具体的学习过程,采集到孩子的学习时间段、学习内容、掌握层级等类型多样的数据,并且综合判断出孩子的学习喜好和学习层次的。

就拿我们经常使用的美团、淘宝来说,你为什么会产生软件“监视”了自己的错觉呢?

就是因为你在使用这些软件的过程中,系统自动采集、记录了你的需求喜好、价格区间、所处区域,然后产生各种各样的标签,经过智能分析,把你可能需要的自动推送到你的账户上。

一样的道理,在孩子的学习过程中,哪里是孩子会的,哪里是孩子不会的,处于什么层级,需要匹配哪些内容,也会根据数据报告,变得一目了然。

由此一来,家长对孩子的学习过程也会驾轻就熟,从而很好地参与到孩子的学习中去。

所以,今天遇到学习问题,一定要学会借助科技工具,这也是我经常提到的。

当然了,内因解决了,外部因素上,像是孩子的学习状态、学习作息必须也得跟上,才能由内而外真正解决孩子的学习问题。

好了,以上就是我今天的内容。

作为家长要明白的是,解决孩子学习不上心的根本,是让孩子到学习区中去,而非到学校中去;保障孩子的学习效果,不是把孩子推到老师的身边去,而是要真正找到孩子不会的,给孩子提供有方向的知识。